„Kreative Fundgrube“? – Der „neue“ Steiner und die Kunst

16. Juni 2010 at 7:21 am 35 Kommentare

„Das Kunstmuseum Wolfsburg zeigt Steiner, weil wir überzeugt sind, dass seine Ideenwelt eine noch lange nicht ausgeschöpfte, kreative Fundgrube für die Kunst ist und gerade für das kreative Denken im 21. Jahrhundert akut wird.“ Markus Brüderlin, Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg

„Steiner wäre heute ein Star in den Talkshows und auf Diskussions-Podien“, erklärte dazu der Wolfsburger Museumschef Professor Markus Brüderlin bei der überfüllten Eröffnungs-Pressekonferenz. Und Mateo Kries, Leiter des beteiligten Vitra Design-Museums, ergänzte: „Welche andere Figur hat eine solche Spanne von der Goethezeit über Nietzsche, den beginnenden Expressionismus bis hin zur Postmoderne?“ (zit. nach Jens Heisterkamp: Sternstunde für Steiner)

In den letzten Wochen wurde Rudolf Steiner (1861-1925), Begründer der esoterischen Ideenlehre Anthroposophie, die „das Geistige im Menschen zum Geistigen im Weltenall führen will“, mal wieder in allerlei Medien prächtig gefeiert. Die Ereignisse und Einstellungen im Umkreis dieser Neuinszenierung sind in vieler Hinsicht symptomatisch, weshalb ich sie in diesem Artikel behandeln möchte. Anlass des Ganzen ist eine Doppelausstellung in Wolfsburg: Unter dem Titel Rudolf Steiner – die Alchemie des Alltags wird Steiners Vita und Werk unter besonderer Rücksicht auf künstlerische und gestalterische Aspekte präsentiert, während in der Parallelausstellung Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart 15 moderne und zeitgenössische KünstlerInnen Bezüge dazu herstellen (zur Veranschaulichung der buchstäblichen Presseflut habe ich im Anschluss an diesen Artikel eine Reihe von Artikeln und Essays zur Wolfsburger Ausstellung zusammengestellt).

Ich habe die Ausstellung übrigens noch nicht besucht, werde das aber wahrscheinlich noch tun und bei danach geänderten Eindrücken oder Einstellungen darüber berichten.

Das ist zwar die erste Ausstellung, auf der Steiner so stark im Mittelpunkt steht, Steiners Architektur und Malerei, besonders seine zu illustrativen Zwecken während diverser Vorträge entstandenen Wandetafelzeichnungen waren schon erstaunlich oft irgendwo ausgestellt:

„…1992 (…) stellte die bekannte Kölner Galerie Monika Sprüth erstmals (außerhalb Dornachs) zahlreiche jener großformatigen Wandtafelzeichnungen aus (…) Die Werkbezüge zum ‚Vortragskünstler‘ Beuys wurden nun augenfällig.

Die Resonanz in der Kunstwelt darf erstaunen: anschließende Ausstellungen im Verlauf nur eines Jahres wurden realisiert im Frankfurter Portikus, im Lenbachhaus München, in der Albertina Wien, im Kunstmuseum Bern und im Fridericianum Kassel. Mit den Wandtafelzeichnungen geriet Steiner neu in das Blickfeld der Kunstkritiker, Kunsthistoriker und der Kunstöffentlichkeit (…) und nicht nur innerhalb eines relativ kleinen Fachpublikums, sondern mittlerweile innerhalb der western art Weltkunstszene (durch weitere Ausstellungen in Venedig, Prag, Berkely, New York, und Tokyo). Mehrere begleitende Kataloge erschienen, in den Feuilletons würdigten renommierte Kunstkritiker Steiners Zeichnungen. (…) Teilweise wurden in den Publikationen neben den Wandtafelzeichnungen auch weitere, vordem unbekannte, grafisch-malerische und skulpturale Werke des Künstlers Steiner abgebildet. Davon waren außerhalb des Goetheanums erstmals 1995 zahlreiche Originale innerhalb der großen Ausstellung Okkultismus und Avantgarde in der Frankfurter Schirn zu besichtigen.“ (Johann Fäth: Rudolf Steiner Design, Dissertation, Konstanz 2004, S. 23)

Anthroposophie und

Kunst

Die Verbindung von Anthroposophie und Kunst ist intentional ohnehin keine neue Sache, sondern gehört vielmehr zum anthroposophischen Standardrepertoire. Durch das Künstlerische, die Ästhetik in allen Dingen werde Soziales, Wissenschaft und Spiritualität verschmolzen, behauptete Steiner (wie wohl vor ihm schon eine unaufzählbar lange Liste von PhilosophInnen und DichterInnen seit der Wirkungsästhetik der griechischen Antike):

„Das Goethesche Wort [wahrscheinlich Goethe: „Zahme Xenien“ IX (Gedichte aus dem Nachlass) – AM] wird wahr: Die Kunst ist eine Art von Erkenntnis, – weil die andere Erkenntnis keine vollständige Welterkenntnis ist. Kunst muß erst hinzutreten zu dem abstrakt Erkannten, wenn wirkliche Welterkenntnis eintreten soll. Es bleibt doch wahr, daß dann, wenn solche Erkenntnis eintritt, die bis zum Gestalten vordringt, auch das so tief in die Menschenseele hereingeht, daß diese Vereinigung von Kunst und Wissenschaft auch die religiöse Stimmung abgibt.“ (Steiner: Anthroposophie und Kunst (1923) in: GA 276 „Das Künstlerische in seiner Weltmission“, Steiner Verlag, Dornach 2002, S. 276)

Folglich hieß seine Pädagogik „Erziehungskunst“, seine Medizin war eine „anthroposophisch erweiterte Heilkunst“, die Eurythmie besteht bis heute auf den Namen „Bewegungskunst“ (statt Tanz), die in Dornach bei Basel um Steiners „Goetheanum“ genannten Tempelbau entstandene Wohn-, Arbeits- und Geistesgemeinschaft ließe sich als Excellence-Beispiel für das Jugendstilideal vom allumspannenden „Gesamtkunstwerk“ bezeichnen. Anthroposophischen Hochschulgründungen wie der FH Ottersberg, die als eine der ersten Einrichtungen Kunsttherapie-Ausrichtungen anbot, fiel es schwer, sich von der Überlast anthroposophischer Kunstbegriffe und -ansprüche zu befreien, wie Rektor Peer de Smit in einem bemerkenswerten Vortrag zum Thema festhielt:

„Der Gründungsvorgang und auch die Entwicklung der FH, das lässt sich schwer wegreden, ist nicht frei von Tendenzen, die man als ahistorisch und konservativ bezeichnen könnte. Die FH ist über 30 Jahre weitgehend insular und isoliert aufgewachsen. Bis in die 90er Jahre hinein hat sie kaum Beziehungen zu anderen aufgenommen, hat in Theorie und Praxis keinen Dialog eröffnet (…) Es blieb bei der stereotyp vorgetragenen und auch leicht anzweifelbaren Feststellung: ‚Wir sind die ersten, die in Kunsttherapie ausbilden, die ersten, die diesen Begriff geprägt haben, ein Berufsbild formuliert haben.‘ (…) Dies alles gab der FH einen unwissenschaftlich anmutenden Zug. Ich sehe in der Abschottung gegen außen ein Kennzeichen, das für anthroposophische Einrichtungen und die anthroposophische Bewegung insgesamt typisch ist. (…) Die Geschichte der FH begleitet der Versuch, sich vom Vorwurf des Anthroposophischen reinzuwaschen, zumindest aber das Verhältnis zu normalisieren, verträglich zu gestalten.“ (Peer de Smit: Rückblicke für die Zukunft, Vortragsmanuskript, abgedruckt in: Seitenweise – 40 Jahre Fachhochschule Ottersberg, 2008, S. 70-75)

Dazu ist zu sagen, dass wenige genuin anthroposophische Einrichtungen diesen Weg von Konfrontation, Reflexion und Neuorientierung gegangen sind, dass die FH Ottersberg aber nach meinem bisherigen Eindruck eine der wenigen dieser Einrichtungen darstellt, die dabei zu tieferen Gedanken und erfolgreichenn Konzepten kamen – wenngleich der Prozess noch verbesserungswürdig und unabgeschlossen scheint (ebd., S. 83f.).

Und damit wären wir auch schon beim sehr umfangreichen und ausgestalteten Kunstunterricht an Waldorfschulen (vgl. dazu v.a. Michael Martin (Hg.): Der künstlerisch-handwerkliche Unterricht in der Waldorfschule, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1991), der in der ersten Klasse mit Aquarellmalen und Plastizieren bis zum Umfallen beginnt und oft (zB in Mainz) mit einer spektakulären mehrwöchigen „Kunstfahrt“ durch historisch bedeutende Orte endet (in meinem Fall von Paestum über Rom, die Toskana und der Tarotgarten von de St Phalle zur Bienale nach Venedig). Viele WaldorfschülerInnen blicken gerne und dankbar auf die kreativen Freiräume und interessanten Projekte zurück, die Waldorfschulen im Bereich der Kunst durchaus bieten. Dazu kann auch ich mich wie gesagt zählen. Andere erleb(t)en auch in diesen Bereichen anthroposophische Versteinerungsritualien, die v.a. in den erwähnten obligatorischen Aquarellmalstunden der „Unterstufe“ (Klasse 1-4) zuschlägt. Etwa der Info3-Redakteur und Blogger Sebastian Gronbach (vgl. Steiner = Jesus):

„Als hätte die Welt zwischen 1919 und 2010 still gestanden. (…) In keiner Schulform wird so viel von der Tafel abgeschrieben wie in der Waldorfschule. Für Neulinge wirkt alles farbig, kreativ und sehr lebendig. Für Kenner ist dagegen überall die anthroposophische Kreativitätsschablone sichtbar.“ (Anthroposophie und ihr Schatten)

Anthroposophisch inspiriert?

Diverse KünstlerInnen und ihre Verbindungen zu Steiner

Erstaunlicherweise wurde Steiner aber wohl in keinem der gesellschaftlichen und kulturellen Bereiche, in der er seine Alternativkonzepte aufbaute, so viel und so vielseitig diskutiert wie in der „Kunstszene“ im weitesten Sinne – von SchriftstellerInnen über MusikerInnen zu MalerInnen. Unter diesen zu den „Kreativen“ gehörenden Kommentatoren wurde Steiner vielfach abgelehnt, etwa von Kurt Tucholsky, der einen sarkastischen und sehr ablehnenden Bericht über einen Vortrag Steiners in Paris verfasste (Tucholsky: Rudolf Steiner in Paris). Hermann Hesse, der spirituellen Weltdeutungen insbesondere fernöstlicher Herkunft wahrlich nicht abgeneigt und ein Freund des Waldorfschulgründers Emil Molt war, veröffentlichte einige seiner Texte in den „Waldorf-Nachrichten“ sowie der anthroposophischen Zeitschrift „Individualität“. Er war aber auch der erste, der (als inniger Verehrer des großen, großen Tao Te King) Steiners Eurozentrismus bzw. seine „Parolen gegen die Gedankenwelt des Alten Asien“ kritisierte. 1935 schrieb er:

„Ich kenne sehr liebe Leute, die Steinerverehrer sind, aber für mich hat dieser krampfhafte Magier und überanstrengte Willensmensch nie einen Moment von etwas Begnadeten gehabt (…) Was bei Euch [in Nazideutschland] an Geschichtsfälschung betrieben wird, bedurfte, um möglich zu sein, einer langen Auflockerung und vorbereitenden Hypnotisierung, sie geschah von vielen Seiten, seit Jahrzehnten, und Steiner war tüchtig mittätig.“ (Hesse in einem Brief an Otto Hartmann, 22.03.1935, abgedruckt in: Wolfgang Vögele (Hg.): Der andere Rudolf Steiner, Pforte Verlag, Dornach 2005, S. 243 – Hervorhebungen AM)

Dagegen ist aber auch die Reihe der KünstlerInnen auf vielen Gebieten lang, die sich zu VerehrerInnen und Inspirierten Steiners rechneten: Die Regisseure Alexander Kluge und Andrej Tarkowsky (Sünner: Eine Reise ins innere Atlantis); KomponistInnen wie Viktor Ullmann (wikipedia) und Bruno Walter; ArchitektInnen wie Frank Gehry; SchriftstellerInnen wie Selma Lagerlöf, Gabriele Reuter, Stefan Zweig, Saul Bellow, Christian Morgenstern (Belege bei Walter Kugler: Feindbild Steiner, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001, S. 37f., 61ff.), sowie kurzzeitig Max Brod und nicht zu vergessen Michael Ende, zum dem ich noch ausführlicher komme; MalerInnen wie Andrej Belyj (ebd., S. 36), Piet Mondrian (S. 47ff.), Jackson Pollock (S. 52) und Franz Marc (wikipedia). Zitate und Würdigungen der genannten ließen sich zusammentragen wie Sand am Meer, ich verzichte auf beides und beschränke mich auf zwei interessante Beispiel.

Auf Steiner berief sich auch gelegentlich Wassily Kandinsky, der auf eine konstruktivistische Neuinspiration der Kunst als Wegweiser für eine im Entstehen begriffenen spirituelleren Welt hoffte:

„Zum Schluss möchte ich anmerken, dass meiner Ansicht nach wir der Zeit des bewussten, vernünftigen Kompositionellen immer näher rücken, dass der Maler bald stolz sein wird, seine Werke konstruktiv erklären zu können (im Gegensatz zu den reinen Impressionisten, die darauf stolz waren, dass sie nichts erklären konnten), dass wir schon jetzt die Zeit des zweckmäßigen Schaffens vor uns haben, und endlich, dass dieser Geist in der Malerei im organischen direkten Zusammenhang mit dem schon begonnenen Neubau des neuen geistigen Reiches steht, da dieser Geist die Seele ist der Epoche des großen Geistigen.“ (Kandinsky: Über das Geistige in der Kunst, Benteli Verlag, Bern 1952, S. 142f.)

Die Frage ist natürlich, ob diese sicher ganzheitliche und esoterisch angehauchte Ansicht als genuin anthroposophisch eingestuft werden kann oder muss (explizte Bezugnahmen auf Steiner und mehr noch die theosophische Ikone Helena Blavatsky gibt es in „Über das Geistige in der Kunst“ nur auf S. 42f.). Weniger Steiners Person und konkrete Inhalte seiner Weltsicht können als Inspiration für eine solche Weltsicht herhalten als vielmehr der „ganzheitliche“, „freigeistige“, „unkonventionelle“ „Geist“, der ihm zugeschrieben wird (s.u.) und ja auch gern das KünstlerInnenmilieu umgibt. Die Übereinstimmungen und Anregungen bleiben also auf einer oft sehr formalen, oberflächlichen Ebene. Historische Verbindungen und ideengeschichtliche Kontinuitäten zwischen Steiner und Kandinsky etwa zeigen sich bei historischer Überprüfung denn auch als dünn:

„Den neueren Versuchen, Esoterik nicht nur als schlechtes Gewissen der rationalisierten Welt abzuhandeln, sondern als Triebfeder künstlerischer Bewegungen zu nobilitieren, trat der Wiener Kunsthistoriker Raphael Rosenberg entgegen. Rosenberg untersuchte den Einfluss der aufklärerischen Wirkungsästhetik auf moderne Kunst und auf die Anthroposophie, wo die Kunsterfahrung auch als Ersatz für ausbleibende übersinnliche Erleuchtungen herhalten musste. Entschieden verwarf Rosenberg die These von der Geburt der abstrakten Kunst aus dem Geist der Esoterik, die daran kranke, dass die Wendung zum Abstrakten schon im 19. Jahrhundert bei Gustav Moreau erfolgt und nur nicht als solche ausgewiesen worden sei. Die Rezeption esoterischer Schriften bei abstrakten Künstlern wie Kandinsky oder Mondrian bedeute nicht notwendig einen zentralen Einfluss dieser Gedanken auf ihr Werk. Ähnlichkeiten zwischen Kandinsky und dem Esoteriker und Aurakartographen Charles Leadbeater resultierten aus ihrem gemeinsamen Interesse an der aufklärerischen Wirkungsästhetik, nicht aus einer primären esoterischen Inspiration Kandinskys.“ (Thomas Thiel: Zwischen Vernunft und Geisterseherei; Bericht von einer EsoterikforscherInnentagung im März 2010 in Halle; in: FAZ vom 17.03.10. Die Beschäftigung von EsoterikerInnen mit der Kunst als Kompensation ausbleibender „geistiger“ Erfahrung zeigt überdies, dass die von den Ikonen der Esoterik aufgespannten Visionen zwar sicher deren eigene, „private Wirklichkeit“ waren, aber für Normalsterbliche in der Regel wenn auch faszinierende Irrlichter bleiben.)

Dasselbe trifft bei den GegenwartskünstlerInnen zu, die in der aktuellen Wolfsburger Ausstellung zu sehen sind:

„Trotz sinnfälliger visueller Parallelen, was etwa die organischen Formen von Tony Craggs Wulstskulpturen angeht (früher anthroposophischer Steiner) oder die kristallinen Formen Helmut Federles (später anthroposophischer Steiner), eine inhaltliche Verbindung jenseits von Allgemeinplätzen (Tony Cragg: ‚Was uns fehlt, ist der Gesamtsinn‘) lässt sich selten erkennen. (…) Viele der Künstler nutzen denn auch die Kataloginterviews, um vage auf formale Parallelen hinzuweisen, sich von der Anthroposophie selbst aber zu distanzieren. Selbst Katharina Grosse, deren farbige Raumskulpturen noch am ehesten an Waldorf-Fenstermalereien erinnern, sieht sich von Yoga und Hinduismus beeinflusst, nicht von Steiner.“ (Jungen: Ordnungssinn ist abzulehnen)

Manche der von AnthroposophInnen gern und stolz aufgezählten Personen haben sich auch wieder von Steiner abgewandt, etwa Andrej Belyj, der zwar bei der Gestaltung von Steiners Erstem Goethenaum (Der Europäer) mitgewirkt hatte, in den Zwanzigern aber der anthroposophischen Gesellschaft eine „Verquickung von falscher Esoterik und von Vereinsmalerei“ vorwarf (wikipedia). Max Brod interessierte sich nur 1910/11 für Steiners „Schulungsweg“ und Mondrian war erst in den letzten Jahren Anhänger Steiners, vorher beschäftigte er sich mit Blavatskys Theosophie. Freilich gibt es auch ganz explizite Anhänger der Steinerschen Weltanschauung, die ihre Inspirationen und konkreten Konzepte tatsächlich aus der Anthroposophie gewonnen zu haben angaben.

„Obwohl es mehr von der Anthroposophie inspirierte Künstler gibt, als man vielleicht allgemein annimmt, ist es doch auch nicht zu leugnen, dass es oft über Schichtenmalerei und ein diffuses „Malen aus der Farbe“ nicht hinausreicht. (…) In Ausstellungen weiß man oft nicht, ob man sich gerade in einer solchen befindet, oder in einem Therapeutikum. Alles, was nicht in diese Sehgewohnheiten passt, gehört in die Abteilung: Beuys. Beuys ist auf anthroposophisch gelegentlich so eine Art Synonym für alles Experimentelle, Schockierende und auf jeden Fall nciht ‚Anthroposophische‘.“ (Vera Koppehel: Work in progress – Rudolf Steiner und die Kunst, in: info3 – Sondernummer Frühjahr 2009, S. 37)

Joseph Beuys (der sich auch in der deutschen Plebiszitbewegung und im anthroposophischen „Achberger Kreis“ bei der Gründung der „Grünen“ engagierte und dort schließlich an einer Gegenkandidatur des ebenfalls anthroposophisch orientierten Otto Schily scheiterte) und sein von Steiners „Sozialer Dreigliederung“ inspiriertes Konzept der „Sozialen Plastik“, das seinerzeit eine revolutionäre Kunstauffassung darstellte, sind denn auch das prominenteste Beispiel eines „bekennend“ anthroposophischen Künstlers, der zu Weltruhm gelangte.

„Andererseits findet das Werk von Beuys seine Anerkennung nicht aufgrund dieser Symbiose [von „künstlerischer Praxis und anthroposophischer Konzeption“], sondern, weil namhafte Kunsthistoriker ihr Placet gaben. Seinen Marktwert bezieht das Beuyssche Werk nicht aus dem Fundus der Anthroposophie und doch ist das Werk durch anthroposophische Sichtweisen inspiriert.“ (Peer de Smit: Rückblicke für die Zukunft, a.a.O., S. 77)

Ein weiteres und sehr interessantes Beispiel wäre der Autor Michael Ende, der in seinem unschätzbaren Kinderbuch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ nicht nur mit seiner Schulzeit im „Dritten Reich“ abrechnete, sondern anthroposophische Grundsatzthemen erörterte, wie die Vom „Bund der Freien Waldorfschulen“ herausgegebene Zeitschrift „Erziehungskunst“ jüngst wieder betonte und freilich nicht vergaß, allerlei glorreiches und völlig ahistorisches zu Anthroposophie und Nationalsozialismus zusammenzutragen (Ulrich Kaiser: Jim Knopf besiegt die Nazis).

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer brechen von der winzigen Insel Lummerland auf und retten schließlich die Prinzessin Li Si vor dem Drachen „Frau Mahlzahn“, den sie aber aus Barmherzigkeit nicht töten, woraufhin er sich zum „goldenen Drachen der Weisheit“ verwandeln kann. Im Haus des Drachen in der Vulkanstadt „Kummerland“ entsprang auch der „gelbe Fluss“, der Retter und Gerettete bis in Li Sis esoterisch-luftiges Heimtland Mandala zurückbringt. Am Ende erweist sich die Insel Lummerland als oberster Gipfel des (wie Atlantis) versunkenen Landes Schamballa. Das ist ein fernöstliches (und theosophisches) Sagenland, das auch Steiner gelegentlich im Zusammenhang mit seinem „Ätherischen Christus“ als verlorenes und einst wiederzugewinnendes „Land“ anführte. Jim, stellt sich heraus, ist Nachfahre und Erbe von Kaspar, einem der biblischen „Weisen aus dem Orient“, den Steiner in seiner Rassentheorie mit dem wie Atlantis im Meer versunkenen „Lemuria“ verknüpfte. Vor langer Zeit hatte der Drache Mahlzahn Schamballa im Kampf mit Kaspar irgendwie versenkt und stattdessen das sturmumtoste „Land, das nicht sein darf“ aufsteigen lassen. Das wiederum wird von der „Wilden 13“ bewohnt, einer Piratentruppe, die am Ende feststellt, dass sie doch nur aus zwölf Personen besteht und sich dann Jim Knopf anschließt – eine Christusmetapher.

Ende: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (Cover) – eine Parabel auf anthroposophisches Gedankengut

All das liest sich grotesk in einer solchen Zusammenfassung, wunderbar als Kinderbuch und enthält zahllose Parallelen zur Konfrontation mit den zwei „Hütern der Schwelle“ in Steiners meditativem „Schulungsweg“, vor allem seinen Evolutionstheorien und verwendeten Symbolen zu Michael, Christus und (wie gesagt) Schamballa. Dieses eine Beispiel von vielen (das Werk „Momo“ und die „Unendliche Geschichte“ ließen sich ähnlich interpretieren und das Werk von Christian Morgenstern und Stefan Zweig wohl noch viel gewinnbringender auf anthroposophische Themen untersuchen) muss hier erstmal genügen.

Der „neue“ Steiner:

Poetry-Slammer und Stand-Up-Okkultist

Und damit schon wieder zurück zur Gegenwart. Wenn schon in der Vergangenheit eher Bruchstücke des Steinerschen Werkes inspirierend auf KünstlerInnen wirkten, selten dessen Gesamtvision, so geschieht das heute umso mehr – wie wir schon bei den KünstlerInnen der Wolfsburger Ausstellung gesehen haben (Ordungssinn ist abzulehnen). Damit einher geht eine seltsame, aber logische Wende der Wahrnehmung und Darstellung von Steiners Person. Dieser wird vom verehrungswürigen (bzw. für GegnerInnen verachtenswürdigen) „Doktor“ des Okkulten zu einer dynamischen, spontanen Querdenkerfigur, die ihre Ideen und Konzepte nur zur Anregung und um des Spiels, der Inspiration willen formuliert, verworfen und neu formuliert habe. Dieser „neue“ Steiner hat sicher seine Wurzeln beim „tatsächlichen“ (vgl. Christian Grauer: Genie und Dilettant), ist aber auch eine arg idealisierte und beschönigte Figur. Auch der originellste und interessanteste der zur Wolfsburger Ausstellung erschienenen Artikel stimmt da mit ein. Da wird zunächst Steiners kruder Dogmatismus und „totalitärer Gestaltungswille“ thematisiert. Dann heißt es:

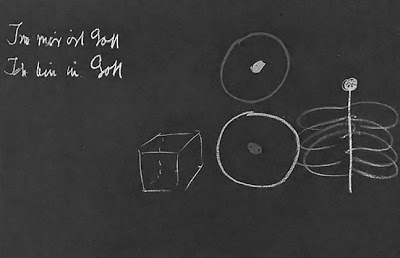

„Wo er Kunst wollte, kam schrecklicher Unsinn heraus. Man werfe nur einen Blick auf seine Skulptur „Der Menschheitsrepräsentant“ oder seine Gemälde. Umso frappierender ist der Reiz seiner Wandtafelzeichnungen. Sie sind etwa ein mal eineinhalb Meter groß. Sie haben Joseph Beuys noch stärker beeinflusst, als Steiner selbst ihn beeindruckt hat. Steiner hatte die Wandtafelzeichnungen als erläuternde Skizzen zu seinen Vorträgen gedacht. Sie waren keine Sekunde als Kunst geplant. Die ausgearbeiteten Vorträge mögen gewesen sein, wie Tucholsky sie beschrieb [d.h. unauthentisch, s.o. – A.M.]. Die Wandtafelzeichnungen dagegen scheinen spontan. Selbst das „In mir ist Gott. Ich bin in Gott“, das am Rande einer der schwarzen Tafeln steht, wirkt – krakelig hingeworfen – wie selbstverständlich wahr..“ (Widmann: Buchhalter des Universums)

Tafelzeichnung Steiners. Für einige „groteske Selbstvergötterung“, für manche inspirierender Pantheismus, bei Steiner zu erklären aus komplizierten „Wesensglieder“lehren

Ein anderer Artikel bringt das auf den Punkt, indem er die Wahrnehmung Steiners als Okkultisten bedauert, da sie den Blick auf das Bedeutungsvolle verstelle:

„Welch eine Ironie, dass ihn die Nachwelt vor allem als Begründer einer Lehre voll mystisch-wirren Ordnungssinns kennt. (…) Ihn selbst jedoch haben seine Texte über den Augenblick hinaus nicht interessiert; Mitschriften mochte er nicht einmal durchsehen. Die vielen tausend Vorträge, die eklektisch zugreifen auf Spiritismus, Gnosis, Idealismus und auf alle damals – wie heute wieder – beliebten esoterischen Abkürzungen am mühsamen Denken vorbei, waren nie als jenes Werk gedacht, das die Beschäftigung mit Steiner heute bleischwer bedrückt. Es handelte sich eher um so etwas wie Stand-up-Okkultismus, einen ultraspätromantischen Poetry Slam: Wissenschaft der Form nach, an sich aber Mysterienspiel und Gesamtkunstwerk. (…) ‚Steiner gehört nicht den Anthroposophen allein‘, sagt Markus Brüderlin, Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg und Kurator der Ausstellung ‚Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart‘. Mateo Kries pflichtet bei, schätzt Steiners Werk als Phantasmagorie.“ (Jungen: Ordnungssinn ist abzulehnen)

Auch dieser Steiner ist künstlich. Aber geschaffen von einem (post-)modernen, postmaterialistischen Publikum, das Steiners hierarchisch gegliederte Geisterreiche gern zu Versinnbildlichungen, rein illustrativen Skizzen, „Poetry Slam“ (Jungen) im Sinne seiner Tafelzeichnungen umdeutet. Es ist der schlampige Schöngeist Steiner, kindlich, egozentrisch, provokant, und findig. Er reiht sich problemlos an Alternative, Ökologen, mentale Fitnesstrainer und Selbsthilfegurus des 20. Jahrhunderts. Ein sympathischer, ein „postmoderner“ Steiner. Jeder kann sich beliebig aus seinem buchstäblich unerschöpflichen Werk bedienen. Dieser Steiner ist bei Weitem netter – und natürlich auch viel verwertbarer – als der „andere“, der „unauthentische“, verknöcherte okkulte Prediger. Frohlocken kann über diese öffentliche Wahrnehmung und Darstellung Steiners nun endlich auch mal diejenige Fraktion der AnthroposophInnen, die sich schon seit Jahren um eine liberale und kosmopolitische Präsentation und Interpretation des anthroposophischen Gedankenguts bemüht: Der „Dunstkreis“ der Zeitschrift info3.

„Soviel Offenheit, Wertschätzung und Kompetenz in Sachen Anthroposophie war bei Vertretern des kulturellen Lebens selten zu spüren. Manche sprechen schon von einer Trendwende in der öffentlichen Wahrnehmung -Steiner reloaded eben. Wir von info3 haben den Eindruck, dass das auch derjenige Steiner ist, den wir seit vielen Jahren in unserem Magazin der Welt zeigen möchten. Man darf gespannt sein, welche Wirkungen von diesem Ereignis noch ausgehen.“ (Jens Heisterkamp, Redaktionstagebuch, in: info3 06/10, S.1)

Vielleicht ist dieser Umgang mit seiner Person der einzig vorerst mögliche auf dem Weg zu einem allmählichen anthroposophischen „Emanzipations-„, und das hieße auch Auflösungsprozess – ähnlich geht es in manchen entsprechenden „linken“ oder „christlichen“ Kreisen zu mit den Auslegungen der Werke von Marx oder der Bibel zu (ein Beispiel etwa bei Erich Fromm: Haben oder Sein (1976), dtv, München 2010, zur Marx-Interpretation S. 189-199, zur Bibel S. 66-75), – ohne diese drei jetzt in Relevanz, Inhalt und Wirkungsgeschichte miteinander vergleichen zu wollen, die Differenzen kann sich wohl jedeR denken. Aber so begrüßenswert und interessant ich die spirituelle „Degradierung“ Steiners vom okkulten „Menschheitsführer“ zum schöngeistig-spätromantischen „Schlamper“ mit Museumstauglichkeit innerhalb dieses Prozesses auch finde – legitim und möglich ist diese Steinerinterpretation nur und einzig, wenn mensch 1. vorher den Dogmatiker Steiner und die irrlichtelierenden Unmöglichkeiten seines Oeuvres realisiert, so benennt und sich von ihnen distanziert – und wenn mensch 2. bereit ist, Steiners „Leistungen“, gerade seines „künstlerischen Werkes“, im Licht der Kunstströmungen und -theorien seiner Zeit zu betrachten. Sonst bleibt diese Präsentation Steiners nicht mehr als (Selbst-)betrug.

Ignorierte Kontexte

Von diesen interpretatorischen Problemen abgesehen fragt sich nämlich auch, wie originell viele von Steiners oder seiner MitarbeiterInnen Beiträge, in ihren historischen Kontext gestellt, wirklich waren. Ich möchte das (um beim Thema „Anthroposophie in der Kunst“ zu bleiben) am Beispiel der anthroposophischen Weltanschauungsarchitektur beschreiben, die heute noch vor allem aus Gebäuden der anthroposophienahen „Christengemeinschaft“ oder Waldorfschulbauten bekannt ist und in ihrer bekannten, sehr auffälligen „organischen“ Ästhetik wie zu erwarten „Geistiges“ darstellen soll.

Seit den Sechzigern haben ArchitektInnen und ArchitekturhistorikerInnen pro- wie antianthroposophischer Einstellungen über anthroposophische Bauten und Bauweisen geschrieben und gestritten, wie Johann Fäth in aller Ausführlichkeit recherchiert und dargestellt hat. Das breite Spektrum der Meinungen insbesondere der großen ArchitektInnen ist äußerst lehrreich und interessant, würde aber selbst den Rahmen meiner Blogeinträge sprengen (deshalb Fäth: Rudolf Steiner Design, v.a. S. 11, 19-22).

Manche KritikerInnen, die auf die Präsentation Steiners als geistesgestörten Wahnsinnigen ebenso versessen sind, wie die meisten AnthroposophInnen auf seine Darstellung als keuschen Heiligen, entwickeln bei der Beschreibung von Steiners Architektur ihrerseits eine an die Rhetorik mystisch-„höherer Wahrnehmung“ erinnernde Phantasie:

„Das zweite Goetheanum (…) Gigantisch gemeinter und so ungefähr auch wirkender Betonbau. (…) Jedermann kann an dem merkwürdigen Gebäude ein Inversionserlebnis ästhetischen Empfindens an sich selbst erproben. Der Schauder des Erhabenen, das Gefühl anthroposophischer Geborgenheit unter Steiners zu Beton geronnener ‚ätherischer Schädeldecke‘ kippt um in das Gänsehaut erzeugende Erlebnis des eisigen Anhauchs einer anderen Welt. Wegen seiner Einäugigkeit taufte ich das zyklopische Horrormonster ‚Totenschädel des Polyphem'“ (Wolfgang Treher: Hitler, Steiner, Schreber: Gäste aus einer anderen Welt – die seelischen Strukturen des schizophrenen Prophetenwahns, Oknos Verlag, Emmendingen 1990, S. 304)

Die meisten AnthroposophInnen – sowie einige KünstlerInnen der Wolfsburger Steiner-Ausstellung – sehen das natürlich anders. Auch sie halten an der beeindruckenden Einzigartigkeit von „Steiners“ Baustil fest:

„Auch wenn ich nicht den anthroposophischen Ideen nicht folgen kann, zeigt das ganze Phänomen Steiner doch, was für eigenartige Formen generiert werden, wenn sie sich innerhalb eines eigenständigen Ideengebäudes entwickeln.“ (Hilma af Klint laut dem Katalog zur Ausstellung, zit. nach Angelika Wiehl: Durchbruch: Zeitgenossenschaft, in: info3, 06/10, S. 58; vgl. die Aussagen von Helmut Federle im ORF-Beitrag zur Wolfsburger Ausstellung).

Psychologisch ist das natürlich verständlich:

„Das entscheidende Problem scheint mir die Furcht der Anthroposophie vor einem legitimationsgefährdenden Domino-Effekt zu sein: Wenn ein Teil von Steiners Weltanschauung fällt, weiß niemand, was am Ende noch stehen bleibt.“ (Helmut Zander: Anthroposophische Rassentheorie, in: Stefanie Schnurbein/Justus Ulbricht: Völkische Religion und Krisen der Moderne, Königshausen & Neumann, Würzburg 2001, S. 340)

Aber so poetisch es auch wirkt, die Gestaltungen aus „anthroposophischem Geist“ auch als Gestaltungen höherer Wirkmächte (oder vom gegnerischen Standpunkt nach Belieben Ausformungen einer größenwahnsinnigen schizoiden Psyche) zu interpretieren: Die Wahrheit sieht wie üblich im anthroposophischen Zusammenhang weit ernüchternder aus, als BefürworterInnen und GegnerInnen es gerne hätten. Die anthroposophische Architektur mit ihren stereometrisch-kristallinen Verwinkelungen und schwer lastenden Dachbauten erweist sich – in den historischen Kontext gestellt – als Devirat der expressionistischen Architektur des frühen 20. Jhdts vor und nach dem 1. Weltkrieg:

Ein Beispiel, das Steiner bekannt gewesen sein muss, ist die „Große Villa“ von Kaldenbach, der bis 1913 (also vor der Begründung „anthroposophischer“ Architektur) auch mit der Theosophical Society, deren Leiter Steiner in diesen Jahren war, zu tun hatte. Die Vermeidung rechter Winkel zugunsten kristalliner Verwinkelungen, die massive Gebäudefront „zwischen Jugendstil und Bunker“ (Peter Brügge), das lastende Dach, die strenge Symmetrie, deren Mittelachse durch ein großes Fenster betont und aufgebrochen wird – all das sind Parallelen zwischen dem „Goetheanum“ bzw. vielen Anthrogebäuden und diesem oder anderen expressionistischen Bauten. Und auch die konkav-konvexen Wölbungen und Spannungen, die das „Goetheanum“ von der „Villa“ Kaldenbachs noch unterscheiden, erweisen sich als Gestaltungsmerkmale expressionistischer Architektur:

Genau wie der „organische“ „Schwung“ des Gebäudes:

Aus dieser historisch-kritischen Perspektive erweisen sich viele Konzepte Steiners als lediglich mit einer esoterischen Kunsttheorie überformte Gedanken oder Ideen seiner Zeit – und das auf den allermeisten Gebieten (siehe das Mammutwerk von Zander: Anthroposophie in Deutschland, Göttingen 2007, 2 Bde, der überdies zeigt, dass auch die esoterische Kunsttheorie zu großen Teilen aus der Theosophie übernommen wurde). Mensch kann das positiv deuten:

„Die anthroposophischen Architekten partizipierten an einem kunsttheoretischen Diskurs, den sie kaum steuern konnten, aber mit wachen Augen wahrnahmen. Sie standen mit ihren Bauten zwar nicht in der ersten Reihe der Avantgarde, waren aber ganz nahe am Puls der Zeit.“ (ebd., II, S. 1177)

Oder die trotzdem existenten Einflüsse des „Goetheanums“ auf ArchitektInnen wie Frank Gehry (s.o.), Le Corbusier, Hans Scharoun (der das Zweite Goetheanum für den bedeutendsten Bau in der ersten Hälfte des 20. Jhdtss hielt) und Frank Lloyd Wright herausstellen (ebd., siehe auch und schon wieder Rudolf Steiner Design).

Aber mensch muss auch negativ darauf hinweisen, dass die „Entwicklung“ der anthroposophischen Kunst- und auch Architekturonzepte offenbar seit den 20ern bei ihrer expressionistischen Formensprache stehengeblieben, „versteinert“ ist – im architektonischen Bereich ausgenommen von denjenigen anthroposophischen ArchitektInnen, die eine „zeitgemäße“ Anknüpfung an Steiner in der Tradition des „Ökologischen Bauens“ sehen. Das führte zu Hässlichkeiten wie dem folgenden von Karlheinz Flauentworfenen anthroposophischen „Auto“:

Oder klobig-kubistischen Klötzen aus Rudolf Steiners Entwürfen für Thronsockel (im „Ersten Goetheanum“):

Der „Bund der Freien Waldorfschulen“ fühlte sich offenbar sogar zu einer Presseerklärung mit vielen großformatigen bunten Bildern nicht-typisch-„unrechtwinkliger“ Waldorfschulbauten aufgelegt, um dem Klischee der Anthroarchitektur zu entkommen (PM: Nicht nur abgerundete Ecken und sanfte Linien).

Es ist legitim, bestimmt auch in manchem bereichernd, sich den sicher faszinierenden architektonischen oder sonstwie künstlerischen Umsetzungen von Esoterik und Anthroposophie zu nähern – ungenügend erforscht sind heute noch etwa die Einflüsse okkulter Lebenskonzepte auf die Bauhausarchitektur oder das Ökologische Bauen. Aber all das wird zum peinlichen Selbstbetrug, wenn unangenehme umliegende Fakten ausgeblendet, ja: geleugnet werden.

Anhang – Berichte und Artikel zur Wolfsburger Ausstellung

- Das innere Schauen: „Künstler, Philosoph und Guru: Wolfsburg entdeckt Rudolf Steiner. Es geht ihm um die Zusammenführung der wissenschaftlichen und der künstlerischen Erkenntnis und zugleich um beider „Verwirklichung“ in einem ganz wörtlichen Sinne. (…)“ (Tagesspiegel, 19.05.2010)

- Steiner reloaded: „Rudolf Steiner? Man denkt an Waldorfschulen, Eurythmie, esoterische Zirkel. Dass der Begründer der Anthroposophie nicht nur Pädagoge war, sondern auch Einfluss auf die Kunst hatte, geriet in Vergessenheit. Nun zeigen Ausstellungen in Wolfsburg und Weil am Rhein Steiner als ak tuellen Denker und Künstler. (…)“(Art – das Kunstmagazin, 26.05.2010)

- „Jesus der kleinen Mannes“: „Ob Waldorfpädagogik oder anthroposophische Medizin, ob biologisch-dynamische Landwirtschaft oder organische Architektur – Rudolf Steiner war einflussreich und umstritten zugleich. (…)“ (Deutsche Welle, 19.05.2010)

- Missionar der Gestaltung: „Stuttgart – Mit farbiger Kreide sind schwungvolle Linien auf eine schwarze Wandtafel gemalt. „Das Äußere wird Inneres. Das Innere wird Äußeres“, steht in krakelig-markanter Handschrift daneben. Handelt es sich um eine der berühmten Wandtafelzeichnungen von Joseph Beuys? Nein, auch der charismatische Vortragsredner Rudolf Steiner hat seine Gedanken der Zuhörerschaft gern bildlich vor Augen geführt (…)“ (Stuttgarter Zeitung, 18.05.2010)

- Ordnungssinn ist abzulehnen: „Wissenschaft als Mysterienspiel und Gesamtkunstwerk: Zwei Wolfsburger Ausstellungen weisen Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, einen neuen Ort in der Kulturgeschichte zu. (…)“ (FAZ, 18.05.2010)

- Buchhalter des Universums – Rudolf Steiner-Ausstellung in Wolfsburg: „Die Moderne war nicht modern. Sie ist auch kein Projekt, das darauf wartet abgeschlossen zu werden. Die Aufklärung gibt es nicht. Allenfalls die Aufklärung über etwas. Der Prozess, in dem man sich klar wird über das Eine, verdunkelt den Blick auf das Andere. Je schärfer man etwas sieht, desto mehr verwischen die Konturen der anderen Dinge. (…)“ (Frankfurter Rundschau, 20.05.2010)

- Lichtwolken und Kuhhörner: „Steiner (1861 bis 1925), der Begründer der Anthroposophie, war nicht nur einer der großen Irren der deutschen Kultur – geschichte. Aus ihm wurde auch ein mainstreamtauglicher Wellness-Philosoph, dessen Goetheanum in Dornach heute ein Wallfahrtsort ist. Nicht einfach, beides unter einen Hut zu kriegen.“ (Spiegel, 10.05.2010)

- Die Werkstatt des Rudolf Steiner: „Im Kunstmuseum Wolfsburg ist zurzeit die erste umfassende Ausstellung über den Universalisten zu sehen. Steiner (1861–1925) ersann die Anthroposophie und die Waldorfpädagogik, doch hinterließ er Spuren auch in Medizin und Theologie, Landwirtschaft, Kunst und Architektur. (…)“ (Rheinische Post, 19.05.2010)

- Rudolf Steiner wird „entsteinert“: „Die vom Vitra Design Museum konzipierte Ausstellung „Rudolf Steiner – Die Alchemie des Alltags“ stellt die Vielfältigkeit des umstrittenen Künstlers Rudolf Steiner dar. Deutlich wird in dieser Ausstellung, welche Quellen Steiner für seine Arbeit und sein Weltbild hatte und in welcher Art und Weise sie sich in seinem Tun widerspiegeln. (…)“(Öffentliche, 17.05.2010)

- Seele ohne Menschen: „Wie schon in seiner Pädagogik und seiner Medizin verarbeitete der Spiritist Rudolf Steiner (1861–1925) auch in seiner Kunst nichts, was über die eklektizistische Deutung zeitgenössischer irrational-esoterischer Tendenzen hinaus ging. (…)“ (Junge Welt, 02.06.2010)

- Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart: „Das zweiteilige Großprojekt zum Thema ‚Rudolf Steiner‘ greift ein Phänomen auf, das zu einem der spannendsten Kapitel der modernen Kunst und Geistesgeschichte gehört. (…)“ (Monopol Magazin, 20.05.2010)

Radio- und Fernsehbeiträge

- Impulsgeber für Kunst, Design und Architektur: „Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg: ‚Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart‘ – Ein Gespräch mit Walter Kugler, Leiter des Rudolf-Steiner-Archivs in Dornach.“ (Radiobeitrag auf WDR3, 14.05.2010)

- Rudolf Steiner und die Alchemie des Alltags: „Rudolf Steiner gilt als einer der einflussreichsten Reformer des frühen 20. Jahrhunderts. Eine Doppelausstellung in Wolfsburg widmet sich seiner Philosophie und der Resonanz bis in die Gegenwart.“ (Radiobeitrag auf WDR 5, Sendung vom 14.05.2010)

- Wo ist der Geist heute? (Radiobeitrag auf Bayern 2, 14.05.2010)

- Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart: “ (…) Doch Steiner hat auch Künstler wie Piet Mondrian, Wassily Kandinsky oder Joseph Beuys inspiriert. Sein eigenes künstlerisches Werk umfasst zahlreiche Kunstmappen,1.100 „Wandtafelzeichnungen“ und viele Skizzen, darunter allein etwa 1.500 zur Eurythmie, einer expressiven Tanzkunst, die Steiner erfand.“ (NDR- Kulturjournal, 10.05.2010)

- Rudolf Steiner und sein Einfluss auf die Kunst: „Umfassend wie nie zuvor erforscht die Doppelausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg den Kosmos Steiner und seinen Einfluss auf die Kunst. Mit einer Performance übersetzt Ansih Kapoor Steiners Gedanken: ein Massageraum, in dem sich Körper und Seele verbinden sollen.“ (3-Sat-Kulturtipp, 18.05.2010)

- Ideen-Welt: Kosmos Rudolf Steiner: „Esoteriker, Denker, Künstler – zwei Ausstellungen in Wolfsburg Nietzsche donnerte „Gott ist tot“, das klang Rudolf Steiner ebenso in den Ohren wie der der Lärm der Granateneinschläge des ersten Weltkrieges. (…)“ (ORF Kulturmontag, 17.05.2010)

Entry filed under: Anthroposophie & Philosophie, Anthroposophische Kunst, Hintergründe, Joseph Beuys, Nachrichten, Walter Kugler.

35 Kommentare Add your own

Hinterlasse einen Kommentar

Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed

1. Cardinal | 16. Juni 2010 um 3:53 pm

Cardinal | 16. Juni 2010 um 3:53 pm

Interessanter Artikel!

Noch kommt nicht ganz raus, WAS es ist, das an Steiner offenbar so faszinierend für die Künstlerszene wirkt. Die Allgemeinplätze einerseits, andererseits: Warum kommen Beuys, Ende oder Gehry wirklich zu so engem Kontakt und so enger Auseinandersetzung mit seinem Werk und haben Erfolg damit?

Anmerkung AM

Zum einen sind die Inhalte, etwa bei den Büchern von Michael Ende, ja sehr originell, zum anderen fasziniert sicher auch das krasse, voluminöse Element bei Steiner. Das sehen Sie auch an der offenbaren Artikelflut. Die Sachen faszinieren offenbar – und eben v.a. (und glücklicherweise^^) die „Kunstwerke“, die gar keine sind, nämlich das, wo Steiner „spontaneität“ spüren ließ…

2. Helga | 18. Juni 2010 um 8:58 am

Helga | 18. Juni 2010 um 8:58 am

Die Bezüge zu Hesse, Kandinsky, Beuys und Ende sind sehr interessant – aber haben Sie sich mit dem Werk von Beuys und Kandinsky beschäftigt? Da sind viele sinnfällige Parallelen mit den kulturgeschichtlichen Beiträgen der Anthroposophie zu finden. Vielleicht spürten die Künstler wie Steiner den „Zeitgeist“, dem sie ihre Werke beigesellten?

@ Andreas Lichte

Dieser Absatz war dumm und beleidigend in erstaunlichem Ausmaß und wurde deshalb gelöscht – Anmerkung AM

3. Andreas Lichte | 18. Juni 2010 um 1:50 pm

Andreas Lichte | 18. Juni 2010 um 1:50 pm

… schade, Ansgar, ich stehe auf „dumme und beleidigende“ Kommentare von Anthroposophen. Wenn sie mich nicht beleidigten, wüsste ich, dass ich etwas falsch gemacht habe …

… was natürlich die HÄRTESTE Kritik ist, die man deinem Artikel machen kann: wenn „Helga“ dich nicht beleidigt, ist er wohl nicht gut genug.

Du siehst ja selber, dass Helga meint, irgendetwas „geistreiches“ schreiben zu können … siehe Orson Welles:

Orson Welles: „Ma lei non sa cos‘ è un uomo medio?

È un mostro.

Un pericoloso delinquente. Conformista. Colonialista. Racista. Schiavista. Qualunquista.“

Verstehst du, es gibt Untertitel.

Anmerkung AM

Wenn Du darauf stehst, von Anthros beleidigt zu werden, sei Dir das und der Spaß daran herzlich gegönnt. Ich will allerdings ein gewisses Niveau in diesen Kommentaren nicht unterschritten sehen – weil 1. ich die Verantwortung für das habe, was auf diesem Blog steht und 2. die ausgerasteten Diskussionen bei namenstaenzer.de noch vor Augen habe. Deshalb musst Du ausnahmsweise ohne Beschimpfung auskommen.

4. Andreas Lichte | 20. Juni 2010 um 3:02 pm

Andreas Lichte | 20. Juni 2010 um 3:02 pm

„Niveau“:

who gives a damn?

Schreib erst mal nen neuen Artikel …

Anmerkung AM

Ich hatte ja auf die Freigabe von deinem mit Vorwort gehofft, aber so must Du noch ein bisschen warten.

5. Andreas Lichte | 16. Juni 2010 um 3:57 pm

Andreas Lichte | 16. Juni 2010 um 3:57 pm

http://www.novo-magazin.de/71/novo7138.htm

„Wundersame Waldorf-Pädagogik oder Atlantis als Bewusstseinszustand

(…) »Ich weiß nichts über Anthroposophie, habe gerade mal drei Bücher quer gelesen, damit wir uns überhaupt unterhalten können …« (…)“

Wenn ich etwas über Anthroposophie wusste, dann, dass „Kunst“ und Rudolf Steiner zwei Welten sind, die ganz hart aufeinanderprallen. In den drei Büchern gab es Abbildungen … ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte … da gab es z.B. so etwas:

Was soll das sein? Haben sich wohl auch die Gestalter der Einladung zur Wolfsburger Ausstellung gefragt: Auf der Original-Einladungskarte kein Kunstwerk Steiners, sondern nur sein Portrait mit, Zitat SPIEGEL, „Blick von erstaunlicher L.-Ron-Hubbard-Haftigkeit.“

Stattdessen Tony Cragg und der hat NICHTS mit Steiner zu tun:

„(…) eine inhaltliche Verbindung jenseits von Allgemeinplätzen (Tony Cragg: ‘Was uns fehlt, ist der Gesamtsinn’) lässt sich selten erkennen (…)“

Was in Wolfsburg präsentiert wird, ist eine Mogelpackung, wie sie frecher nicht sein könnte … wer hat die eingetütet?

War es die Familie Porsche? Oder irgendein anderer Grossindustrieller „Freund“ Rudolf Steiners?

Anmerkung AM

Das Cragg-Zitat hatte ich sozusagen als persönliche Widmung für Dich reingebracht – es zeigt, was wir schon erkannt hatten, was ich gerade Cardinal geschrieben und auch im Artikel öfters repetiert hatte: Das, was der Anthroposophie (bisher) zu ihrer scheinbaren Unsterblichkeit, ihrer enormen Expansion in allerlei Bereiche eben NICHT durch heimliche Großindustrielle u.ä. verholfen hat, ist keineswegs das genaue Konzept Steiners, sondern der „Gesamtsinn“. Wozu braucht es Großindustrielle, wenn 8000 Zeitungen (und nicht nur Regionalia!) ganz versessen sind, darüber zu berichten, MuseumsdirektorInnen seit den 90ern (siehe ebenfalls den Artikel) seine Tafelzeichnungen faszinierend finden etc etc… „Mogelpackung“ wird das dadurch nicht, mensch muss halt anerkennen, dass „das Numinose“ sehr weit fasziniert – es macht die Sache für KritikerInnen allerdings um einiges schwieriger.

Und auch Einschätzungen zu Kunst sind völlig subjektiv. Ich habe die Person noch nicht gefunden, die den „Menschheitsrepräsentanten“ schön findet, aber das Goetheanum hat offenbar Leute fasziniert und inspiriert, die nicht in den Reigen der AnthroposophInnen zählten, etwa Scharoun – und die „Eurythmistinnenhäuschen“ von Maryon und Steiner finde ich auch ganz grazil. Dass mensch irgendwas äußerlich-ästhetisch schön findet oder nicht, ist nicht so das Argument…

6. Andreas Lichte | 16. Juni 2010 um 4:16 pm

Andreas Lichte | 16. Juni 2010 um 4:16 pm

geht’s noch ein wenig naiver, Herr Martins?

Die Zeitungen schreiben, weil es die Ausstellung GIBT. Und warum GIBT es sie? Weil Steiner „faszinierend“ ist? Für wen denn bitte? Für „Interessierte“ … so wie sich schon der Grossindustrielle Emil Molt für die Anthroposophie „interessierte“:

http://www.ruhrbarone.de/die-waldorfschule-eine-soziale-frage/comment-page-3/#comment-49838

„Die Waldorfschule: Eine soziale Frage?“, Kommentar #114 | theophilo sagt am 14. Mai 2010 um 13:12:

„rudolf steiner-ausstellung in wolfsburg und soziale frage

man könnte fragen: wie kann das sein, dass der steiner-trash zu grosser kunst umdeklariert wird?

ziehen da die grossen gönner der anthroposophie die fäden? macht doch mal vorschläge, wer das sein könnte.

hier mal ins blaue, Porsche = VW = Stuttgart und Wolfsburg

http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Daniell_Porsche

Daniell Porsche (* 17. September 1973 in Stuttgart, Baden-Württemberg, Bundesrepublik Deutschland) gehört zur Porsche-Dynastie und macht in Salzburg mit außergewöhnlichen Projekten Schlagzeilen.

Seine Verwandten sind Manager, Techniker, Vorstände.

Mit der Waldorfideologie machte Daniell schon als Kind Bekanntschaft. Er besuchte in Salzburg den Waldorfkindergarten und anschließend die neu gegründete Rudolf-Steiner-Schule. Nach der Matura in Stuttgart studierte er in der Schweiz Waldorfpädagogik“

Anmerkung AM

Nun, „Herr Lichte“,

Es gibt nur schlicht keinen Beleg dafür. Da Steiners Wandtafelzeichnungen 1992 bei irgendeiner Beuys-Retrospektive ausgegraben und seitdem 8000 mal ausgestellt wurden, wäre es auch schlicht sehr sehr unwahrscheinlich, dass das jedes Mal auf Betreiben irgendeines heimlichen Anthro-„Wirtschaftsbosses“ geschieht. Naiv ist angesichts der Anzahl dieser Ausstellungen, des Medienechos oder der Statements der KünstlerInnen (siehe nur einige von deren Aussagen in den oben verlinkten Videobeiträgen zur Ausstellung) vielmehr die Annahme, niemand würde sich für Steiner interessieren. Um sich für Anthroposophie zu interessieren (mit oder ohne Anführungszeichen) muss mensch kein Großindustrieller sein. Und so by the way: Auch unser beider Beschäftigung damit lässt sich ja wahrlich nicht als Desinteresse beschreiben.

Dass Steiner auf unzutreffende Weise umgedeutet wird, habe ich im Artikel beschrieben und kritisiert. Die Fäden hat höchstens Beuys gezogen. Aber hätte mensch Steiners Wandtafelzeichnungen als Beuys Anregungen verschwiegen, wäre es auch „Geschichtsklitterung“.

7. Andreas Lichte | 18. Juni 2010 um 1:08 pm

Andreas Lichte | 18. Juni 2010 um 1:08 pm

„Da Steiners Wandtafelzeichnungen 1992 bei irgendeiner Beuys-Retrospektive ausgegraben und seitdem 8000 mal ausgestellt wurden“

wo wurden die denn gezeigt, „8000x“? Ich hab sie nicht gesehen, ausser in dem Anthro-Ausstellungskatalog, den ich dir geschickt habe.

Die Wolfsburger Ausstellung hat eine ganz andere Dimension: warum meinst du, wird sie für Anthro-Propaganda genutzt?

„Es gibt nur schlicht keinen Beleg dafür“

wenn ich einen Beleg dafür hätte, dass die Wolfsburger Ausstellung „gekauft“ ist, würde ich nicht ZUERST bei dir kommentieren … es ist eine Frage der Plausibilität … ich würde eine HOHE Wette darauf abschliessen.

Anmerkung AM

Für die 8000x siehe im entspechend von mir kommentierten (Kursiven) Kommentar. Über den Beleg würde ich mich freuen – bisher habe ich als Sponsor nur die Kulturstiftung des Bundes entdeckt… zum Zustandekomen ist wie schon gesagt das oben u.a. verlinkte ORF-Video nicht uninteressant:

Mensch beachte auch den Kommentar zum „missverständlichen“ Antijudaismus^^

8. Andreas Lichte | 16. Juni 2010 um 4:18 pm

Andreas Lichte | 16. Juni 2010 um 4:18 pm

„Dass mensch irgendwas äußerlich-ästhetisch schön findet oder nicht, ist nicht so das Argument…“

vor allem, weil es nicht von mir kommt … wie Ansgar Martins suggeriert (oder schlicht nicht versteht)

Anmerkung AM

Hm. Ich finde Pop Art ziemlich durchgängig hässlich. Ist das ein Grund, PopArt den Kunststatus abzuerkennen? Es ist eine subjektive Einschätzung.

Du findest es (als Gegner der Anthroposophie) unvorstellbar, dass jemand Steiner „interessant“, gar „ausstellenswert“ findet. Das ist aber auch eine subjektive Einschätzung, und jemand, der seine (ja auch recht originellen) „Farbkammern“ und den ganzen Kram schön findet, wird und muss sich davon nicht beeindrucken lassen.

Beuys Tafelzeichnungen sind als Kunst gedacht: http://www.nrw-museum.de/output/content/pics/werkabbildungen/B/B_Beuys_DiagrammZeichnung_1972.jpg

Steiners nicht. Da sie aber denen von Beuys zum verwechseln ähnlich sind, interessieren sie offenbar manche in der Kunstszene. Dass sie Dir nicht gefallen (mir nebenbei auch nicht) ist dafür eben nciht so relevant, sorry…

9. Andreas Lichte | 18. Juni 2010 um 1:12 pm

Andreas Lichte | 18. Juni 2010 um 1:12 pm

… es geht nicht darum, per Volks-Abstimmung darüber zu entscheiden, ob etwas „schön“ ist: das habe ich nie gesagt. Das ist nicht mein Verständnis von „Kunst“. Du reitest die ganze Zeit auf einem Allgemeinplatz herum, der NULL Relevanz hat.

Richtig ist: Steiners Tafelzeichnungen sind nicht als Kunst gedacht. Das schrieb ich dir bereits in einer e-mail, Zitat Lichte:

„Die »Tafelzeichnungen« sind nichts anderes, als schlecht ausgeführte technische Zeichnungen zu Rudolf Steiners Wahnvorstellungen.“

Anmerkung AM

Doch – er hat oberste Relevanz. Du komst nicht darum herum, dass es auch zurecht anerkannte Kunst gibt, die Du (oder ich, oder jedeR andere) eben hässlich finden.

Richtig ist: Steiners Wandtafelzeichnungen sind – wie ich bereits vor Deiner Mail in diesem Artikel schrieb und in Hinblick auf ihre und Steiners jüngste Stilisierungen kritisiert habe – nie als Kunst gedacht gewesen. Die Farbkammern, Bilder, Zeichnungen, Skulpturen, Gebäude waren es. V.a. die Wandtafelzeichnungen erregen Aufmerksamkeit – weil sie sich wieder mal bestens als „Projektionsfläche“ für den „neuen, spontanen, tollen Steiner“ eignen. Und als solche erregten sie eben Aufmerksamkeit…

Zitat aus der Dissertation von Fäth (auch schon im Artikel):

„…Seit den sechziger Jahren haben vor allem die Architekturhistoriker

– Dennis Sharp für die englischsprachigen, Eduard Trier und Wolfgang Pehnt für die deutschsprachigen Fachkreise – auf Steiners »totgeschwiegenen« Beitrag zur Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts aufmerksam gemacht. In Sharps Büchern Modern Architecture and Expressionism (worin Steiners Bauten in einem eigenen Kapitel vorgestellt wurden) und Visual History of Twentieth- Century Architecture, die auch in deutscher Ausgabe erschien, hörte

man – angesichts der Superlative – mit Staunen vom Architekten Rudolf Steiner: »The Goetheanum II […] was the world’s largest raw concret building […110 000 cbm umbauter Raum, R.J.F.]. It remains one of the most amazing technical achievments of the twentieth century as well as one of its aesthetic curiosities.« Passend dazu fügte sich Pehnts Charakteristik vom zweiten Goetheanum als »eine der großartigsten architekturplastischen Erfindungen, die das 20. Jahrhundert aufzuweisen hat.« Pehnt berichtet von Hans

Scharoun, der behauptete »das Goetheanum sei der bedeutendste Bau der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts«. Auch Pehnt spricht vom »genialen Außenseitertum« Steiners, dessen Schöpfungen »das irritierende Bild einer kunstgeschichtlich nahezu isolierten Unternehmung« bieten – im »Gegensatz zur herrschenden Doktrin der zwanziger Jahre«. Entsprechend stellt Sharp fest: »The expressionist work of Steiner defies normal critical evaluation.« – »Steiner’s work falls

into no stylistic category«. Fachzeitschriften wurden auf Steiners Bauten aufmerksam: 1964 heißt es im New Yorker Architectural Forum,

dass Steiner »Le Corbusiers plastischen béton brut um 30 Jahre und mehr vorweggenommen habe.« – ein Jahr später in der ebenfalls New Yorker Progressive Architecture: »Der Bau ist in stilistischer Hinsicht unklassifizierbar.« 1980 erschien in einer populären Ausgabe die erste Monographie (außerhalb eines anthroposophischen Verlags) über Rudolf

Steiner und seine Architektur, worin es im ersten Absatz des Vorworts von den anthroposophischen Bauten wiederum heißt, sie »blieben aber Außenseiter, da sie in die Vorstellungen der vorherrschenden Architekturtheorie und -kritik nicht einzuordnen waren.« (…)

Beuys-retrospektiv kam zum Jahrhundertende eine zweite Welle der Entdeckung des Künstlers Rudolf Steiner in Bewegung. Im Hinblick auf die anthroposophische Malerei sprach der Kunsthistoriker Andreas Mäckler 1989 noch provokant von »Verdrängungsprozessen« der Kunsthistoriker, davon dass »Fakten aus bisher mehr als siebzig Produktionsjahren in der allgemeinen Kunstgeschichtsschreibung

schlichtweg ignoriert« worden seien.

Doch 1992, initiiert von dem Künstler Walter Dahn und dem ehemaligen Beuys Assistenten Johannes Stüttgen, stellte die bekannte Kölner Galerie Monika Sprüth erstmals (außerhalb Dornachs) zahlreiche jener großformatigen Wandtafelzeichnungen aus, die Rudolf Steiner während vieler seiner Vorträge angefertigt hatte. Die Werkbezüge zum »Vortragskünstler« Beuys wurden nun augenfällig.

Die Resonanz in der Kunstwelt darf erstaunen: anschließende Ausstellungen im Verlauf nur eines Jahres wurden realisiert im Frankfurter Portikus, im Lenbachhaus München, in der Albertina Wien, im Kunstmuseum Bern und im Fridericianum Kassel. Mit den Wandtafelzeichnungen geriet Steiner neu in das Blickfeld der Kunstkritiker, Kunsthistoriker und der Kunstöffentlichkeit – diesmal nicht als inspirierender Autor oder als Architekt, sondern als (wiederum die Definitionen irritierender) Zeichner, als Maler – und nicht

nur innerhalb eines relativ kleinen Fachpublikums, sondern mittlerweile innerhalb der western art Weltkunstszene (durch weitere Ausstellungen

in Venedig, Prag, Berkely, New York, und Tokyo). Mehrere begleitende Kataloge erschienen, in den Feuilletons würdigten renommierte

Kunstkritiker Steiners Zeichnungen. Beuys aktualisiert Steiner betitelte Dieter Koepplin einen Katalogbeitrag. Günter Metken thematisierte

Rudolf Steiners Ästhetik in Theorie und Praxis in demselben Katalog (gleichlautend erschienen als Nachwort zu dem 1995 neu herausgegebenen Band der Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Kunst und Kunsterkenntnis: Grundlagen einer neuen Ästhetik). Teilweise wurden in den Publikationen neben den Wandtafelzeichnungen auch weitere, vordem unbekannte, grafisch-malerische und skulpturale Werke des Künstlers Steiner abgebildet. Davon waren außerhalb des Goetheanums erstmals 1995 zahlreiche Originale innerhalb der großen Ausstellung Okkultismus und

Avantgarde in der Frankfurter Schirn zu besichtigen.“ (S. 20-23)

10. Andreas Lichte | 16. Juni 2010 um 4:20 pm

Andreas Lichte | 16. Juni 2010 um 4:20 pm

… jetzt natürlich die Frage: Was ist „Kunst“? Mal zwei wichtige Kriterien:

– das „Wesen“ wird deutlich

– das „Wesen“ wird DEUTLICHER, weil der Künstler gegen bestehende Regeln verstösst, „FEHLER“ macht, was man üblicherweise „schöpferischen Akt“ nennt

.

Hier mal ein Beispiel aus Zeiten, wo in der „Kunst“ noch nicht alles erlaubt war:

„La deposizione“ di Pontormo:

Pontormo stellt einerseits – für den Auftraggeber – ein klassisches Sujet dar, die „Kreuzabnahme Christi“, verstösst dabei aber andererseits gegen jede Regel:

Die Proportionen der Menschen sind FALSCH, genauso wie die Farben, die man im Original gesehen haben muss: macht man in der Capponi-Kapelle in Santa Felicita in Florenz das Licht an, staunt man wirklich. Für dieses Staunen gibt es natürlich auch eine Schublade, die Kunstgeschichte nennt es „Manierismus“: http://de.wikipedia.org/wiki/Manierismus

.

Man kann aber auch anders – vermeintlich naiv – staunen, so wie Pier Paolo Pasolini in seinem Kurzfilm „La ricotta“:

„Non avete proprio nessun rispetto – blasfemi!“

Für „La Ricotta“ erhielt Pasolini 1963 vier Monate Gefängnis wegen Religionsverfemung (die Anklage erfolgte aufgrund eines faschistischen Religions-Gesetzes).

.

In „La ricotta“ wird die Leidensgeschichte Christi neu erzählt. Der Wahrheit sei Dank, geht es dabei auch um „Kunst und Politik“:

Orson Welles: „il produttore del mio film è anche il padrone del suo giornale. Addio.“

(Orson Welles ist wirklich extrem cool, genauso wie sein Italienisch)

Anmerkung A.M.

Leider spreche ich kein Italienisch. Interessant sieht es jedenfalls aus.

Manierismus ist nicht mein Ding – mit Ausnahme der wirklich wunderbaren Grotesken von Arcimboldo.

Aber in einem stimme ich Dir durchweg zu: Kunst soll etwas (egal ob Wesen oder Form – wenn mensch es auf diesen Dualismus runterbrechen sollte) deutlich machen. Und ein wichtiges Element der Kunst ist, dieses Etwas auf eine Art zu zeigen, die für die Betrachtenden auf gewisse Art „neu“ ist, sie zum Staunen bringt, sie einen anderen Blickwinkel erahnen lässt. Da finde ich Manierismus untauglich, aber zB Giacometti oder das Multiperspektivische bei Picasso beeindruckend.

11. Andreas Lichte | 18. Juni 2010 um 1:29 pm

Andreas Lichte | 18. Juni 2010 um 1:29 pm

„Manierismus ist nicht mein Ding“

es geht eben NICHT um „Schubladen“. Kunstgeschichtler lassen sich für alles irgendeine Schublade („Manierismus“) einfallen, um damit Geld zu verdienen. Ich nicht. Pier Paolo Pasolini nicht.

Schau dir das Bild von Pontormo doch mal WIRKLICH an, was siehst du da?

Ist da das Wesen der „Kreuzabnahme“ getroffen?

Wie sind die Charaktere dargestellt?

Wird das Leid deutlich?

Gibt es eine andere Ebene, die über den Augenblick hinausgeht?

(technisches Problem: das Original ist viel, viel eindrucksvoller, die Farben lassen sich nicht reproduzieren … schon allein die Vorstellung, dass es in unserer High-Tech-Welt etwas gibt, das man nicht technisch reproduzieren kann, finde ich abgefahren … ein Grund, noch mal nach Florenz zu fahren)

„Leider spreche ich kein Italienisch“

In „La ricotta“ stellt Pasolini die Kreuzabnahme nach. Die sakrale Stimmung wird durch den Einbruch der Realität gebrochen. Das wird auch ohne Worte deutlich.

Pasolini hat riesigen Respekt vor Pontormos Werk, auch das wird deutlich. Ohne Worte.

Orson Welles ist englisch untertitelt: Die Kritik am „Geschäft Kunst“ ist sehr gut verständlich.

Anmerkung AM

Schön. Ich finde dann eben die klassischen Kriterien dessen nicht schön, die Kunstgeschichtler zur Einordnung in die Manierismus-„Schublade“ benutzen. Die Farben sind grell und unpassend (war noch nie in Florenz, würde aber um des Bildes willen auch nicht eigens hin wollen), die Figuren (mit Ausnahme der Maria und der Grünen rechts oben) unschön und vom Ausdruck her… gewöhnlich. Die bekante von Rubens triffts meiner Meinung nach gut: http://www.kunstkopie.de/a/Rubens/kreuzabnahme-triptychon-m.html

Aber so gibt es eben Geschmäcker… Pasolini und Dir und vielen anderen gefällt das Bild sicher zurecht sehr gut.

12. Andreas Lichte | 18. Juni 2010 um 1:37 pm

Andreas Lichte | 18. Juni 2010 um 1:37 pm

Es gibt auch eine OmU Fassung von „La ricotta“ mit deutschen Untertiteln, leider sind sie schlecht, aber gerade noch verständlich:

Teil 1: http://crazymotion.net/la-ricotta-von-pier-paolo-pasolini-1-4/wWuqcljNVOR0jAy.html

Teil 2: http://crazymotion.net/la-ricotta-von-pier-paolo-pasolini-2-4/wAd-6IeLJG_4jAy.html

dort auch Teil 3 & 4.

Wichtig natürlich auch zu vertehen, woher Pasolinis Darsteller kommen: Der „moderne Christus“ kommt aus der Unterschicht, er spricht einen ganz herben Dialekt.

Die „jungen schönen Männer“ kommen aus der Römischen Homosexuellen-Szene: schon super, wie die twisten …

13. Andreas Lichte | 20. Juni 2010 um 2:57 pm

Andreas Lichte | 20. Juni 2010 um 2:57 pm

„… Die Farben sind grell und unpassend … Aber so gibt es eben Geschmäcker…“

Gute Nacht!

Anmerkung A.M.

Und es gibt freilich Leute, die finden, das sei ein Ausdruck „mangelnden Respekts“, nicht wahr? 😉

14. Andreas Lichte | 21. Juni 2010 um 8:02 am

Andreas Lichte | 21. Juni 2010 um 8:02 am

… und ich hoffe, es gibt Leute, die finden, das („so gibt es eben Geschmäcker“) sei Ausdruck eines Kunst-UN-verständnisses:

Ich habe dir begründet, warum Steiners Tafelbilder keine Kunst sein können. In meinen Bildern (Spielraum für Interpretation, wenn man denn wirklich interessiert ist) und mindestens einmal explizit:

„Die »Tafelzeichnungen« sind nichts anderes, als schlecht ausgeführte technische Zeichnungen zu Rudolf Steiners Wahnvorstellungen.“

Wer weiss, was Steiner sagt, weiss, dass es in seinen Tafelbildern keine Ebene gibt, die über das unmittelbar Sichtbare hinausgeht.

Statt „technische Zeichnung“ auch „Kitsch“:

http://de.wikipedia.org/wiki/Kitsch

Folgende Kriterien lassen sich für Kitsch anführen:

• Im Gegensatz zum Kunstwerk, das Spielraum für Interpretation zulässt (Interpretation sogar fordert), ist Kitsch nicht auslegbar.

• Stereotypen und Klischees: Kitsch wiederholt, was dem Betrachter bereits geläufig ist. Vom Kunstwerk wird Originalität erwartet (Innovationszwang der Kunst).

.

Hier hast du auch eine OBJEKTIVE und ABSTRAKTE Begründung dafür, warum um jeden Preis der Kontext der Steiner-„Kunst“ verheimlicht werden muss …

Anmerkung AM

Das müssen wir doch alles nicht diskutieren. Dass das nicht als Kunst gedacht war und auf der inahltlichen Ebene eben ungelenker Versuch einer Zeichnung seiner okkulten Kosmogonien habe ich oben lang und breit beschrieben und kritisiert. Das ist ja auch in den Berichterstattungen präsent – sie finden „ihn“ eben trotzdem deswegen toll da ausnahmsweise mal so „spontan“. Und „kunstgeschichtlich“ ist ja zumindest der Einfluss aus Beuys nicht zu übersehen.

Du hast damit völlig recht, aber was die MuseumsausstellerInnen und die ausgestellten KünstlerInnen und den JournalistInnen daran offenbar interessiert, ist halt der Versuch, da etwas neues „Kreatives“ drüber zu stulpen und REINzulesen.

15. Marian | 22. Juni 2010 um 1:40 am

Marian | 22. Juni 2010 um 1:40 am

Moin!

@AM und AL, ihr seid Homes ne?

Mir bleibt, ich will nicht sagen immer, am Ende die Frage: Was haben wir von der Aussage, dass R.S. doch keine „Kunst“ mit seinen Tafelbildern geschaffen hat?

Ich will dem garnicht wiedersprechen, auf der anderen Seite: Wollen wir den Ausstellungsleiter verklagen, wegen falscher Behauptungen? Wollen wir dann sagen R.S. war kein Künstler, jetzt ist es bewiesen?!

Wo bleibt da der Inhalt?

Ist nicht viel spannender die Frage warum erleben Menschen beim Anschauen dieser Zeichnungen etwas (Die die „etwas“ erleben)?

Dazu ist wscheinlich wirklich eigenes Auftreten empfohlen. Und auf der anderen Seite: Warum darf es für den einen nicht Kunst sein und für den anderen keine?

Auch die Frage der Spontanität bleibt offen. Meiner Meinung nach liegt doch auch genau da Quell (z.B. Jazzsessions, „Flow“, Passspiel beim Basketball etc.) einer „Kunst“.

Ist Kunst nur Kunst wenn sie gewollt ist (war)?

Oder ist Kunst eigentlich nicht die vollendete Erscheinung der Vereinigung des eigenen- mit dem (ich würds gerne vorsichtig einbringen…) Weltenwillen?

Ich wage zu behaupten das wenige Künstler beim Malen gleichzeitig denken.

Faszinierend (ich war nicht da) scheint resultierend also wahrscheinlich die Kombination aus Vortrag (Bewusstsein) und Zeichnung (Intuition od. Spontanität) R.S.’s

Noch ein Statment:

Viel spannender finde ich was jeder einzelne an Gedanken und Taten beizutragen findet, als das ständige Argusauge auf Steiner. Die richtung von sich weg (z.B. Augenmerk Steiner), hat weniger Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken (oft) zur Folge.

Deshalb nochmal respekt an AM für die weitestgehende distanzierte Anschauung der Sache!

„Wer mit einem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei auf sich“

Bestens

Marian

Anmerkung AM

Dieser Blog ist bei aller Richtigkeit deines Statements ganz erklärt als „Argusauge auf Steiner“ (schöner Ausdruck übrigens) konzipiert, meine eigenen (sei versichert: auch nicht wenigen) „Gedanken und Taten“ in philosophischer oder künstlerischer Hinsicht wären da irgendwie deplaziert. Ich versuche hier weniger, Leute an meine Konzepte heranzuführen, als vielmehr, sie kritisch an die Anthroposophischen heranzuführen.

Ich finde es ganz toll und wunderbar, wenn jemand Steiners Zeichnungen inspirierend findet. ABER – wie im obigen Artikel geschrieben – das ist nur legitim, wenn mensch darüber das Gesamte und die Realität nicht aus dem Blick verliert:

„Vielleicht ist dieser Umgang mit seiner Person der einzig vorerst mögliche auf dem Weg zu einem allmählichen anthroposophischen “Emanzipations-“, und das hieße auch Auflösungsprozess (…) Aber so begrüßenswert und interessant ich die spirituelle „Degradierung“ Steiners vom okkulten „Menschheitsführer“ zum schöngeistig-spätromantischen „Schlamper“ mit Museumstauglichkeit innerhalb dieses Prozesses auch finde – legitim und möglich ist diese Steinerinterpretation nur und einzig, wenn mensch 1. vorher den Dogmatiker Steiner und die irrlichtelierenden Unmöglichkeiten seines Oeuvres realisiert, so benennt und sich von ihnen distanziert – und wenn mensch 2. bereit ist, Steiners „Leistungen“, gerade seines „künstlerischen Werkes“, im Licht der Kunstströmungen und -theorien seiner Zeit zu betrachten. Sonst bleibt diese Präsentation Steiners nicht mehr als (Selbst-)betrug. (…)“

Das ist auch meine Kritik an dem Steiner-Konzept rund um diese Ausstellung.

Da Steiner seine Tafelzeichnungen zum keinem Zeitpunkt in seinen komplexen und ausgearbeiteten Kunstvorstellungen erwähnt oder sie darin eingeschlossen hat – und auch gern die Metapher von „Nuss und Nussschale“ gebrauchte, d.h. die Form symbolisiert den Inhalt -, würde ich sie nicht als Kunst bezeichnen.

Natürlich lassen sich viele Arbeiten und Tätigkeiten perfektionieren und kunstvoll präzisieren – die asiatischen „Kampfkünste“ oder die Übergänge von Tanz udn Gymnastik, aber v.a. jüngere „AktionskünstlerInnen“ zeigen das. Design schwankt ja auch zwischen Kunst und Funktionalismus. Wenn Funktionalismus bzw. Brauchbarkeit Dein „Weltenwille“ wäre, ließe sich deine Frage bejahen. Da also, wo eine individuelle Schöpfung und ein Dargestelltes „Wesen“ besagte „Welt“ quasi autopoietisch bereichern oder „weiterbauen“. Dazu ist allerdings kein in überweltliche Gegenstandsbereiche verlagerter „Weltenwille“ nötig.

16. Marian | 22. Juni 2010 um 11:31 pm

Marian | 22. Juni 2010 um 11:31 pm

Jep danke für den Komentar!

Die Premisse deines Blogs meine ich zu kennen, in dem Sinne auch deine Intention.

Ich habe mal etwas nach Auseinandersetzungen der Pro und Contras ausschau gehalten und bin da auf ein ganz schön krassen Haufen gestoßen.

Will damit im Endeffekt unterstreichen das der Mann tot ist und der Umgang mit seinem Hinterbliebenen eine Frage der individuellen Fähigkeit ist. MIt R.S. hätte man diese ganzen Streitigkeiten diskutieren müssen.

Haben wir ihn richtig verstanden?

Das ist immer schwer festzustellen, wodurch die Frage nach den eigenen (WEITERFÜHRENDEN (ob man etwas Steiner abgewinnen kann oder nicht!)) Gedanken und Taten eigentlich in den Vordergrund treten müsste! (siehe )

„Es hilft gar nichts, zu sehen, daß die Verhältnisse den Menschen in ungünstige Lebenslagen bringen, in denen er verkommt: man muß die Kräfte kennen lernen, durch welche günstige Verhältnisse geschaffen werden.“

Rudolf Steiner, „Geisteswissenschaft und Soziale Frage“

Das gleiche gilt doch auch für den Umgang mit ihm selbst. (!?)

Bestens

Anmerkung AM

Natürlich geht es darum, aus Kritiken zu lernen, wie Sachen sich besser gestalten lassen, dazu gehört aber meiner Meinung nach zuerst eine gründlichen Analyse der „ungünstigen Verhältnisse“.

Ich kritisiere Steiners Dogmatismen etc ja deshalb, weil sie eben noch nicht tot sind.

17. Andreas Lichte | 26. Juni 2010 um 10:47 am

Andreas Lichte | 26. Juni 2010 um 10:47 am

@ Marian

Sie schreiben: „MIt R.S. hätte man diese ganzen Streitigkeiten diskutieren müssen. Haben wir ihn richtig verstanden?“

Frag Rudolf Steiner doch mal, wie er das gemeint hat:

„Das zeigt uns, wie Ahriman herangelockt wird an unseren eigenen Ätherleib durch Luzifer.“

Wollen wir die Befragung nicht lieber durch einen Psychiater vornehmen lassen? Es gibt so viel zu besprechen … frag Ansgar Martins nach weiteren Zitaten, die Rudolf Steiners Geisteskrankheit zum Vorschein bringen …

18. Marian | 28. Juni 2010 um 12:03 am

Marian | 28. Juni 2010 um 12:03 am

@ Lichte

Das sie sich sicher sind „ihn“ richtig verstanden zu haben scheint mir durch sie selbst bewiesen ;-), aber ich bin mir nicht sicher.

„Ich weis das ich nicht weiß“ Platon

Ich könnte falsch liegen. Natürlich ruckelt es amüsierend an meinem Weltbild wenn R.S. von Mondmänchen etc. erzählt.

Ich sehe mich aber nicht als Gefährdet. Ich kann denken.

Lassen Sie uns das Ganze doch ernst bleiben lassen.

Götz Werner (DM-Chef) sagte: Wir haben zwei Weltanschauungen, unserer und die der anderen.

Haben sie angst um die „die nicht denken können“?

Ich würde hiermit nochmal auf einen emozionslosen und distanzierten Beaobachtungsblickwinkel pledieren!

Und das Herr Ansgar ungerne etwas zum Vorschein bringt (heranschaft) dessen Meinung er nicht teil, hat er bereits geschrieben.

19. Andreas Lichte | 22. Juni 2010 um 6:57 am

Andreas Lichte | 22. Juni 2010 um 6:57 am

hier auch noch der Beleg, wie die Wolfsburger Steiner-Ausstellung von Anthroposophen zu Propaganda-Zwecken ausgeschlachtet wird:

http://www.openpr.de/news/440724/Rudolf-Steiner-la-carte-Imagekampagne-der-Medienstelle-Anthroposophie-startet-in-Bochum.html

„Rudolf Steiner à la carte: Imagekampagne der Medienstelle Anthroposophie startet in Bochum

(…) Mit ihrer Kampagne will die Medienstelle Anthroposophie dazu einladen, einen der großen Denker des 20. Jahrhunderts zu entdecken.

(…) Nach der Eröffnung der großen Doppelschau zum „Kosmos Steiner“ im Kunstmuseum Wolfsburg ist Rudolf Steiner (1861-1925) in den letzten Wochen bereits durch zahlreiche positive Medienberichte einem größeren Publikum in den Blick geraten. „Die Wolfsburger Ausstellungen ebenso wie der bevorstehende 150. Geburtstag Steiners im kommenden Jahr stellen einen interessanten Kontext für die Kampagne dar“, findet Jens Heisterkamp, Chefredakteur des anthroposophischen Monatsmagazins info3. (…)“

20. Andreas Lichte | 29. Juni 2010 um 10:52 am

Andreas Lichte | 29. Juni 2010 um 10:52 am

„Und dass Ansgar Martins ungern etwas zum Vorschein bringt (heranschafft) , dessen Meinung er nicht teilt, hat er bereits geschrieben.“

Die Rechtschreibfehler und Unhöflichkeiten hab ich mal korrigiert. Den Inhalt kann Ansgar Martins selber korrigieren. Sicher sind Ansgar und ich nicht immer und überall einer Auffassung, aber ob wir beim Thema „Rudolf Steiners Geisteskrankheit“ so weit auseinander liegen?

„heranschaffen“ muss man da nichts, gibt’s alles schon, zum Beispiel:

„Die Mächte des (L)ICH(ts) – Symptome der Steinerschen „Geisterkenntnis“. Eine philosophische Stellungnahme“

21. Marian | 6. Juli 2010 um 2:36 am

Marian | 6. Juli 2010 um 2:36 am

„[…]frag Ansgar Martins nach weiteren Zitaten, die Rudolf Steiners Geisteskrankheit zum Vorschein bringen …“

Das „Heranschaffen“ (bzw. „zum Vorschein bringen“) bezog sich auf Ihre Rede.

“ „heranschaffen“ muss man da nichts, gibt’s alles schon, zum Beispie:…l“

Hm…wie soll ich da durchsteigen?;-)

„Ich kann denken“ – möchte ich als meine eigene bewusste Herausforderung des Gleichen verstanden haben. Nicht als „Prolet“, Egoist oder Angeber!

Sie müssen wissen, ich war auch nur ein Waldorfschüler, habe die Rechtschreibung nicht gelernt und sage Hauptwort statt,…naja hab ich vergessen…

Wenn Sie Unhöflichkeit empfunden haben möchte ich mich entschuldigen, es war und ist nicht meine Intention.

Bestens

22. Andreas Lichte | 6. Juli 2010 um 9:22 pm

Andreas Lichte | 6. Juli 2010 um 9:22 pm

„Hm…wie soll ich da durchsteigen?“

Du kannst doch denken … (smilie ist geschenkt)

23. Andreas Lichte | 29. Juni 2010 um 10:54 am

Andreas Lichte | 29. Juni 2010 um 10:54 am

„Ich sehe mich aber nicht als gefährdet. Ich kann denken.“

Na dann …

…………………………..

„Rudolf Steiner in Paris

»Abrakadabra kadibar kadabra –

Palle – palle! Muff! Muff! Muff!«

Zauberer in einem Kindertheater

Rudolf Steiner, der Jesus Christus des kleinen Mannes, ist in Paris gewesen und hat hier einen Vortrag gehalten. Es war eine streng geschlossene Gesellschaft, man hatte mich nicht eingeladen, und so hatte ich Gelegenheit, den Ausführungen Herrn Steiners zu lauschen.

Mit Paris hatte die Veranstaltung nicht allzuviel zu tun. Sie fand im Saal einer hiesigen wissenschaftlichen Gesellschaft statt, die nur die Räume, nicht die Wissenschaftlichkeit dazu gegeben hatte, und sie war in der Hauptsache von jenem ein wenig internationalen Mischmasch verbogener Menschen besucht, die ihr Manko auf Steiner abgewälzt haben: wenn aber eine den Geliebten nicht bekommen kann, einer gekündigt, einer überhaupt unbefriedigt ist, so ist das noch kein Grund, in der Philosophie umherzuschludern.

(…) Ich habe so etwas von einem unüberzeugten Menschen überhaupt noch nicht gesehen. Die ganze Dauer des Vortrages hindurch ging mir das nicht aus dem Kopf: Aber der glaubt sich ja kein Wort von dem, was er da spricht! (Und da tut er auch recht daran.)

(…) Wenns mulmig wurde, rettete sich Steiner in diese unendlichen Kopula, über die schon Schopenhauer so wettern konnte: das Fühlen, das Denken, das Wollen – das »Seelisch-Geistige«, das Sein. Je größer der Begriff, desto kleiner bekanntlich sein Inhalt – und er hantierte mit Riesenbegriffen. Man sagt, Herr Steiner sei Autodidakt. Als man dem sehr witzigen Professor Bonhoeffer in Berlin das einmal von einem Kollegen berichtete, sagte er: »Dann hat er einen sehr schlechten Lehrer gehabt –!«

(…) Immer, wenn übersetzt wurde, dachte ich über diesen Menschen nach. Was für eine Zeit –! Ein Kerl etwa wie ein armer Schauspieler, der sommerabends zu Warnemünde, wenns regnet, im Kurhaus eine »Réunion« gibt, alles aus zweiter Hand, ärmlich, schlecht stilisiert … und das hat Anhänger –! Wie groß muß die Sehnsucht in den Massen sein, die verlorengegangene Religion zu ersetzen! Welche Zeit –!

(…)“

Kurt Tucholsky, vollständiger Text:

http://www.textlog.de/tucholsky-rudolf-steiner.html

24. Andreas Lichte | 29. Juni 2010 um 10:56 am

Andreas Lichte | 29. Juni 2010 um 10:56 am

„Haben sie angst um die, „die nicht denken können“?“

kann schon sein, dass ich mir Sorgen mache:

„Masern werden von Waldorfschule zu Waldorfschule übertragen …“

25. Ansgar Martins | 17. August 2010 um 1:05 pm

Ansgar Martins | 17. August 2010 um 1:05 pm

Michael Ibach hat tiefer recherchiert: Die Ausstellung wurde wie’s scheint, organisiert, weil Museumsdirektor Brüderlin selbst große Sympathie für Steiner hegt.

26. Andreas Lichte | 17. August 2010 um 1:34 pm

Andreas Lichte | 17. August 2010 um 1:34 pm

Ansgar,

meinst du, Markus Brüderlin gehört selber zur Anthroposophie? Sagt es aber nicht offen, weil er sonst nicht mehr als der „unabhängige“ Ausstellungsmacher gilt?

Oder: Markus Brüderlin wurde von der Anthroposophie gekauft?

Hier zum Artikel von Michael Ibach, „Da täuschen Sie sich…“, über die grosse Steiner-Schau in Wolfburg:

—

Anmerkung A.M.

Da must Du jetzt mal knobeln, lieber Andreas, ob Brüderlin selbst Sympathien hegt für Steiner, wenn er so eindeutig positive Aussagen macht. Im dort erwähnten und ausgiebig zitierten Die Drei – Interview berichtet er, sich schon während des Kunststudiums in Basel für die Anthroarchitektur interessiert zu haben… hmmmm, vllt sieht er das auch gar nicht so, vllt hat ihn auch jemand seit seinem Studium „gekauft“ und zahlt ihm dafür jährlich einen schönen Urlaub auf den Malediven… ^^.

27. Andreas Lichte | 19. August 2010 um 8:02 am

Andreas Lichte | 19. August 2010 um 8:02 am

… „knobeln“ … mmh … da lese ich doch lieber gleich in der Akasha-Chronik … oder … Markus Brüderlin:

„Auf der Suche nach der Moderne im 21. Jahrhundert

Im Gespräch mit Markus Brüderlin anlässlich der Rudolf Steiner-Ausstellungen im Kunstmuseum Wolfsburg

(…) Brüderlin: An dieser Stelle möchte ich eine vielleicht »lästerliche« Analogie einbringen:

Ist das www. nicht die materielle Umsetzung der Akasha-Chronik, die Akasha-Chronik für alle?

Man braucht keine seherischen Fähigkeiten mehr, sondern lediglich einen Internetanschluss oder ein iPhone, um überall, jederzeit Zugang zum Weltwissen zu haben.

Und ist das Facebook nicht die Realisierung der »Gruppenseele« über alle Distanzen und materiellen Gebundenheiten hinweg?

(…)“

Mogelpackung Hilfsausdruck. Das ist die totale Verarsche, die FUNKTIONIERT, weil kein Mensch bei Steiner nachliest, was die „Akasha-Chronik“ oder die „Gruppenseele“ wirklich ist. Bei beidem würde man ja auch direkt bei „Rudolf Steiner Rassist“ landen …

.

Hier zum Artikel von Michael Ibach, „Da täuschen Sie sich…“, über die grosse Rudolf Steiner-Schau in Wolfburg:

—

Anmerkung AM

Achso, bevor Du knobelst, zitierst Du lieber noch ein bisschen, das ist ja nicht uninteressant. Den Link haben wir jetzt schon öfter gepostet…^^

28. „Eine kritische Diskussion“ – Stephan Geuenich und sein neues Buch zur Waldorfpädagogik « Waldorf Blog | 28. September 2010 um 7:06 pm

[…] letzten Zeit eher verhalten – seit dem Tumult um die Wolfsburger Steiner-Ausstellung („Kreative Fundgrube„) und außer häufiger, aber bedauerlicherweise tagesaktuelle Themen immer seltener […]